根っこは水に浸けっぱなしで大丈夫なの?

水耕栽培では、土を使わず液体肥料(養液)で育てるため、根っこがずっと水につかった状態になります。 「これって腐らないの?」と不安になる方も多いのではないでしょうか?

実際、水耕栽培では「根腐れ」が起きることがあるんですよね。 私も小さな容器で育てていたミニトマトやホウレンソウなどで、何度か根腐れを経験しました。

この記事では、なぜ水に浸けていても大丈夫なのか? そして 根腐れが起こるメカニズムや対策、見分け方 まで、初心者にも分かりやすくお伝えします。

そもそも「根腐れ」ってなに?仕組みとリスクを解説

根腐れとは、植物の根が酸素不足や水の腐敗によってダメージを受け、腐ってしまう状態のこと。

根っこは水だけでなく、「酸素」も必要としています。でも、養液にずっと浸かった状態で空気が循環しないと、根の周りが酸欠になってしまうんです。

酸欠状態が続くと、根は茶色く変色し、ぬめりが出て、やがて機能しなくなってしまいます。その結果、葉がしおれたり、最悪の場合は株ごと枯れてしまうこともあります。

根腐れの原因のひとつに「藻の繁殖」もあります。藻は光が当たることで増え、酸素を奪ってしまうのです。

藻の発生を防ぐ方法については、水耕栽培での藻の発生原因と効果的な対策方法 の記事を見てくださいね。

根腐れのサインを見逃さない!チェックポイント5つ

「これって根腐れかも…?」と気づくために、以下のサインをチェックしてみましょう。

このような状態が見られたら、早めの対処が必要です。

実際に起きた!私の根腐れ体験と容器ごとの注意点

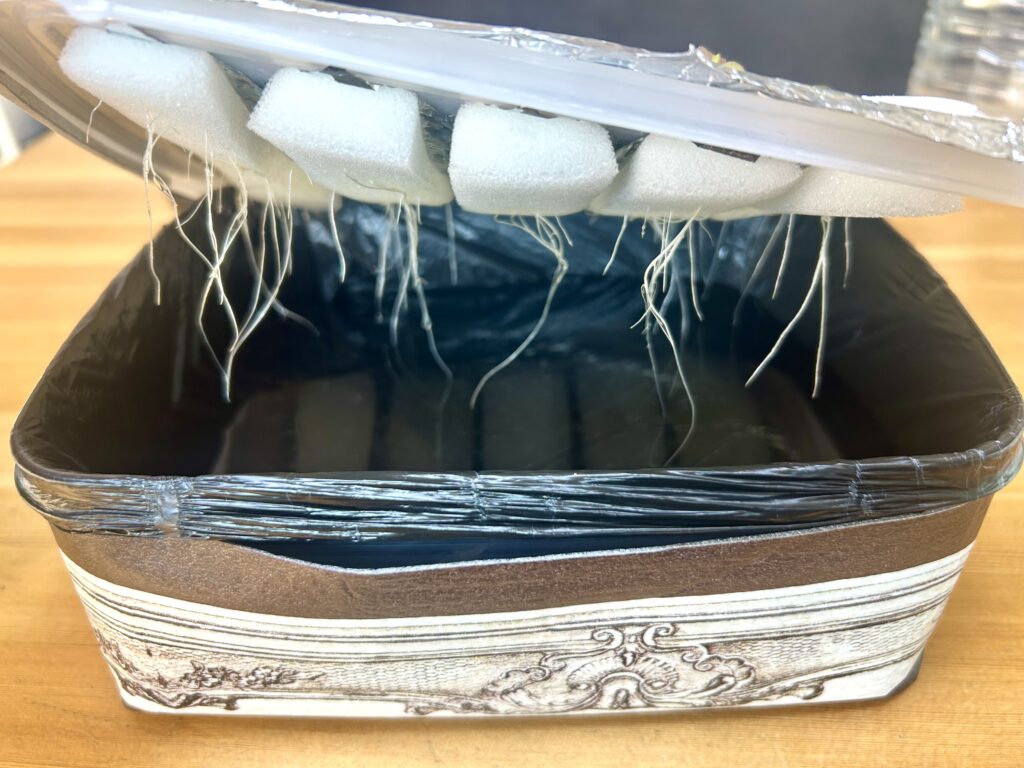

私が根腐れを経験したのは、プラカップや牛乳パックを使った小さな容器でした。養液は1/3〜1/2ほどしか入れていなくても、なぜか根腐れが…。

原因として思い当たるのは以下のような点です:

- 容量が小さく、水温が上がりやすい(特にライトの近くに置くと顕著)

- 溶液の量が少なくなると、濃度が高くなりすぎる

- エアレーション(空気を送る装置)を使っていないので、酸素供給が足りない

- 忘れていて、2〜3日に1回の水交換を逃した

- 遮光していても、わずかな光で藻が発生したかも?

小さい容器はコストがかからず手軽ですが、水温や酸素不足に注意が必要だと痛感しました。

根腐れを防ぐために気をつけたい5つのポイント

根腐れを防ぐには、日頃の管理が大切です。以下の点を見直してみましょう。

- こまめな水の交換(できれば2日に1回)

- 養液の濃度が濃くなりすぎないように管理(蒸発・吸水に注意)

- 遮光を徹底する(アルミホイルや黒いビニールなど)

- ライトとの距離に注意し、水温の上昇を防ぐ

- 酸素不足対策として、水面に少し空間を残すか、可能ならエアレーションを使う

養液の濃度管理は「EC値」を測ることで正確にできます。 詳しいやり方は、水耕栽培ミニトマトのEC管理方法 をチェックしてみてください。

根腐れになってしまったら?軽度〜重度までの対処法

もし根腐れになってしまった場合は、次のように対処しましょう。

軽度(根の一部が茶色い・葉が少し元気ない)

- 水をすぐに交換

- 根の茶色い部分を優しく取り除く

- 水の量を調整し、水面から空気に触れる部分を作る

- 容器の遮光ができているか再チェック

重度(根全体が黒くぬめっている・葉がしおれて回復しない)

- 水を全て交換し、容器も洗浄

- 根をできるだけ取り除き、「メネデール(活力剤)」を規定量で使用

- 元気な脇芽や葉があれば、挿し芽でリスタートも検討

私の場合は、レタスやベビーリーフなど、1ヶ月くらいで収穫できるものは種をまき直しています。(栽培期間がもともと短いので、あまり根腐れすることはありませんが・・・)

根腐れは、やっぱり栽培期間が長めのものほど可能性も高まりますね。

ミニトマトなどの場合は挿し芽でクローンが作れるので、根っこを洗ってからのメネデールと同時に両方を試して対応しています。(どうやっても回復しない、手遅れなこともやっぱりありますね・・・)

挿し芽や脇芽を利用する方法は、水耕栽培ミニトマトの脇芽活用法 に詳しくまとめています。

根っこと仲良くなって安定収穫へ

水耕栽培は初心者でも気軽に始められる栽培方法ですが、根腐れの知識と対策を知っておくことで、ぐっと成功率が高まります。

また、自分にとって、どの容器を使ったら効率が良いのかなども、育てながらわかってくると思います。

根っこの様子を定期的にチェックしながら、無理のない管理で、虫も日当たりも気にせず、安定して野菜を育てる暮らしを楽しんでいきましょう。

関連記事もチェックしてみてください

コメント