室内LEDライトでの水耕栽培は、虫や病気のリスクが低く、初心者にも始めやすい方法です。

しかし、完全室内でも徒長・根腐れ・藻・虫といったトラブルは発生します。

この記事では、それぞれのトラブルの原因と対策をわかりやすくまとめ、

詳しい解説記事へのリンクも掲載しています。

困ったときは、このページを入り口にしてください。

さらに「これから栽培を始めてみたい」という方は、基礎からまとめたこちらの記事もどうぞ。

▶︎ 水耕栽培の始め方完全ガイド

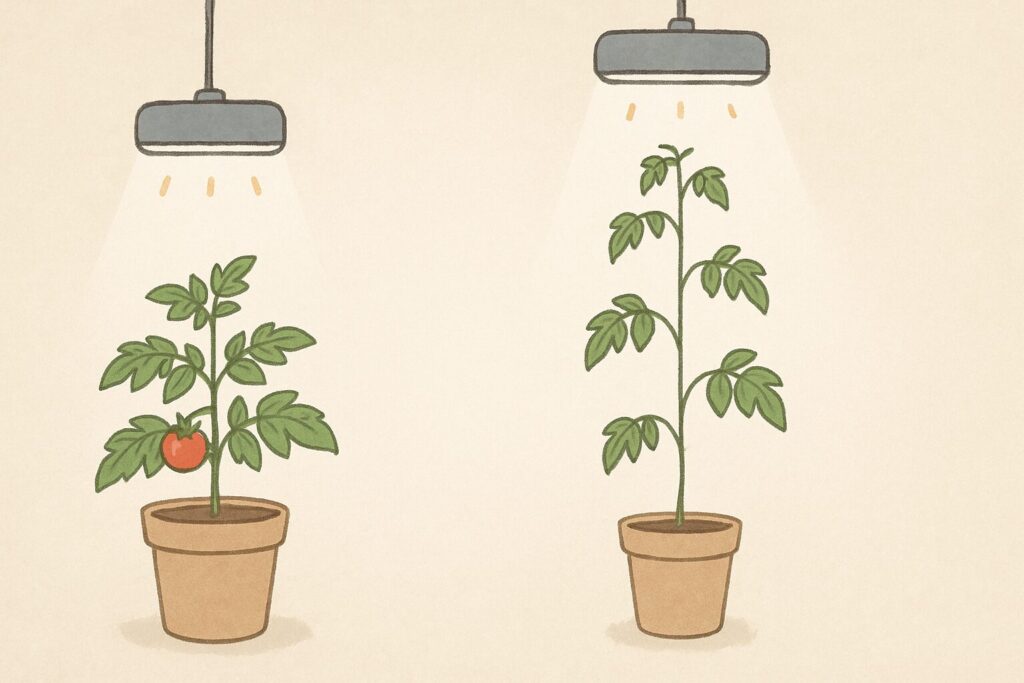

徒長(茎がヒョロヒョロになる)

主な原因

- 光量不足(ルクス不足)

- 光の照射時間が短い

- 種まき後の管理ミス(発芽後に光を当てない)

対策

- LEDライトを株に近づける(10〜15cm)※ライトの強度により距離は要調整

- 光量を野菜に合わせて調整

- 発芽後すぐにライトを点灯

しっかり光量のあるLEDライトを使っていても、うっかり徒長させてしまうことが結構あります。なぜ徒長してしまうか気になる方は、下記の記事も参考にしてくださいね。

▼詳しくはこちら

徒長の原因と対策|初心者向け完全ガイド

そして、LEDライトに近づけすぎても、葉が焼けてしまったりします。

適正な距離を知ってると、どちらのトラブルも事前に防ぐことができます。

▼光量の測り方・おすすめライトはこちら

室内栽培ルクス完全ガイド

それぞれの野菜ごとの必要な光量が知りたい方は、こちらの記事をチェックしてみてください。

光量そのものの基礎を知りたい方は、LEDライトの光の色と役割についてまとめた記事も参考になります。

▶︎ LEDライトの赤・青・白どれが良い?光の色の役割と選び方

根腐れ(根が茶色くなる・枯れる)主な原因

主な原因

- 養液の酸素不足

- 水温上昇(25℃以上)

- 養液交換の滞り

対策

- エアレーションを導入

- 容器を遮光し水温上昇を防ぐ

- 養液は1〜2週間ごとに交換

夏は室内でも特に発生しがち。注意してても、発生してしまうことがあります。

特に小さめの容器をしようしている場合は、要注意です!

▼詳しくはこちら

水耕栽培ミニトマトの根腐れ対策|複数容器で徹底比較

藻の発生(養液や容器が緑色になる)

主な原因

- 容器や養液に光が当たる

- 養液交換の頻度が少ない

対策

- 容器を黒や遮光シートで覆う

- 養液交換時に容器を洗浄

発生してしまうと、地味に手間がかかり、とても面倒です。

事前の対策がカギ。

▼詳しくはこちら

水耕栽培での藻の発生防止策|遮光の工夫と容器の選び方

虫の発生(室内でも注意)

主な原因

- 窓や換気扇から侵入

- 家の中に持ち込んだ苗や土に付着

よく見られる虫

- アブラムシ

- ハダニ

- コナジラミ

- スリップス(アザミウマ)

- キノコバエ

対策

- 虫よけスプレー(食品成分タイプ)を使用

- 発生初期に葉裏や株元をチェック

大きな虫は、網戸にしていれば入ってくることは稀ですが、室内でも油断はできません。

私も何度か被害にあっています。目に見えない小さな虫が一番厄介です・・・。

▼詳しくはこちら

室内栽培で注意すべき虫と対策|ロハピ・やさお酢も紹介

トラブルを防ぐ環境管理のポイント

写真を撮っておくだけでも、変化に気が付きやすくなるのでおすすめです。

子供の頃のアサガオなどの日記は最終日に一気に書くタイプでしたが、栽培記録は撮影して少しメモをとるなど、スマホで完結するので、簡単にできるようになりました。

関連記事リンク集(一覧)

まとめ

室内LED水耕栽培は快適に野菜を育てられますが、環境管理を怠るとトラブルが発生します。

でも、原因と対策を知っておけば、被害が広がる前に防げます。

「なんかおかしいな?」と感じたら、まずはこのページを見直してください。

詳しい解説記事も、ぜひチェックを。

トラブル対策に役立つ関連記事

コメント